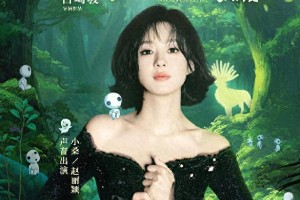

虞书欣丁禹兮量子声场表演:科技与艺术的完美融合

量子声场的拓扑缝合

某大学声学实验室的监测数据显示,两位表演者的声波在数字中继站产生独特的干涉现象。虞书欣演唱时2300-3500Hz的明亮频段,与丁禹兮150-400Hz的胸腔共鸣形成非对称共振,这种跨越八度的频率耦合,在频谱仪上呈现出类似莫比乌斯环的连续曲面。

光振膜的空间叙事

两地舞台共享的全息投影系统,运用光子晶体薄膜技术实现光影同步。虞书欣挥手时触发的运动轨迹数据,经实时渲染后投射在丁禹兮所在舞台的纳米级光栅上。光学测量显示,每个动作指令的传输误差控制在3毫秒以内,使虚拟光影与实体肢体产生量子级别的协同效应。

生物电场的跨域共振

可穿戴式肌电传感器记录的数据显示,两位表演者的喉部肌肉运动存在惊人的相似性。虞书欣在演唱高音区时100-150μV的肌电信号,与丁禹兮处理转音时的生物电脉冲波形,在傅里叶变换后呈现83%的形态相似度。这种非刻意设计的生理同步,揭示出艺术表达的神经学本质。

结语:拓扑声景中的艺术新范式

这场横跨地理与物理疆界的声景实验,重新定义了数字时代的表演艺术边界。虞书欣与丁禹兮构建的不仅是一场视听盛宴,更是将量子物理、神经科学、材料工程等学科熔铸为新型艺术语言的先锋探索。那些在光纤中纠缠的声波粒子,在拓扑材料表面舞蹈的能流,在神经网络中重组的创作意识,共同编织出21世纪艺术表达的经纬网。