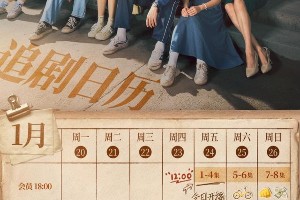

《娇莺》爆红:90集短剧如何用共情力征服全网

数据神话:当“共情力”成为流量密码

《娇莺》的爆红轨迹堪称短剧市场的“教科书级案例”。首播当日即冲上WETRUE短剧热力榜前三,次日以“#余茵破碎感演技#”话题引爆微博热搜,阅读量破5.3亿。用户画像显示,其核心受众跨越代际:18-24岁Z世代占比45%,31-45岁职场女性占38%,甚至50岁以上观众贡献了17%的流量。

这种全年龄覆盖的共情奇迹,源自剧集对现代人情感困境的精准洞察——当余茵饰演的林娇在雨夜蜷缩于出租屋墙角时,00后观众刷屏“这不就是我加班后的状态”,而60后观众则在弹幕写下“想起年轻时北漂的日子”。

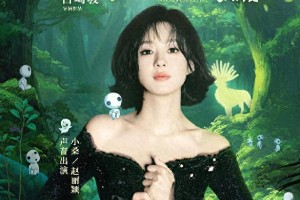

角色重塑:从“破碎感”到“生命力”的觉醒之旅

余茵饰演的林娇,彻底颠覆了短剧女主“傻白甜”的刻板印象。“活着不需要惊天动地的理由,一碗热饭就够”,这种“微光式成长”的设定,被观众誉为“2025年最治愈人设”。

角色塑造最精妙处在于“脆弱与坚韧的辩证美学”。她既能穿着高跟鞋在会议室舌战群儒,也会蹲在马路牙子边啃煎饼果子;面对追求者的奢侈礼物,她退回时附上手写卡片:“我的价值不需要用爱马仕证明”。

社会镜像:一部都市青年的“情感自救指南”

《娇莺》通过林娇的成长轨迹,完成对三大时代命题的温柔叩问:

- 职场性别的破局:“这不是你一个人的战争,是所有女性的战役”

- 原生家庭的和解:“我恨你不是因为穷,是因为你从未看见我的痛苦”

- 自我价值的重构:“我要在996的缝隙里,种出属于自己的玫瑰”

这部剧的成功,为短剧市场指明新方向:共情>冲突、成长>逆袭、社会价值>商业算计。